Die Quantenmechanik eignet sich hervorragend zur Vorhersage des Verhaltens winziger Teilchen. Aber sie deutet auch darauf hin, dass die Realität selbst viel seltsamer sein könnte, als wir uns jemals vorgestellt haben - mit Teilchen, die in mehreren möglichen Zuständen gleichzeitig existieren, bis eine Messung den so genannten Zusammenbruch der Quantenwellenfunktion erzwingt.

Nach dem Buch What Is Real? von Adam Becker hat dieses Rätsel Physiker dazu veranlasst, sehr unterschiedliche Erklärungen dafür zu entwickeln, was wirklich vor sich geht. Jede Interpretation klingt auf ihre eigene Weise bizarr, doch eine von ihnen könnte die wahre Natur unseres Universums beschreiben. Lesen Sie weiter, um mehr über diese Ansätze zur Lösung des Rätsels zu erfahren.

Inhaltsübersicht

Wie kommt es zum Kollaps der Quantenwellenfunktion?

Becker erklärt, dass das Bellsche Theorem die Physiker vor die Wahl stellte: Aufgabe des Lokalitätsprinzips (und Akzeptanz der Idee sofortiger Verbindungen im Raum), Aufgabe des Realismus (und Akzeptanz, dass Eigenschaften vor der Messung nicht existieren) oder Aufgabe der Idee, dass die Quantenmechanik vollständig ist.

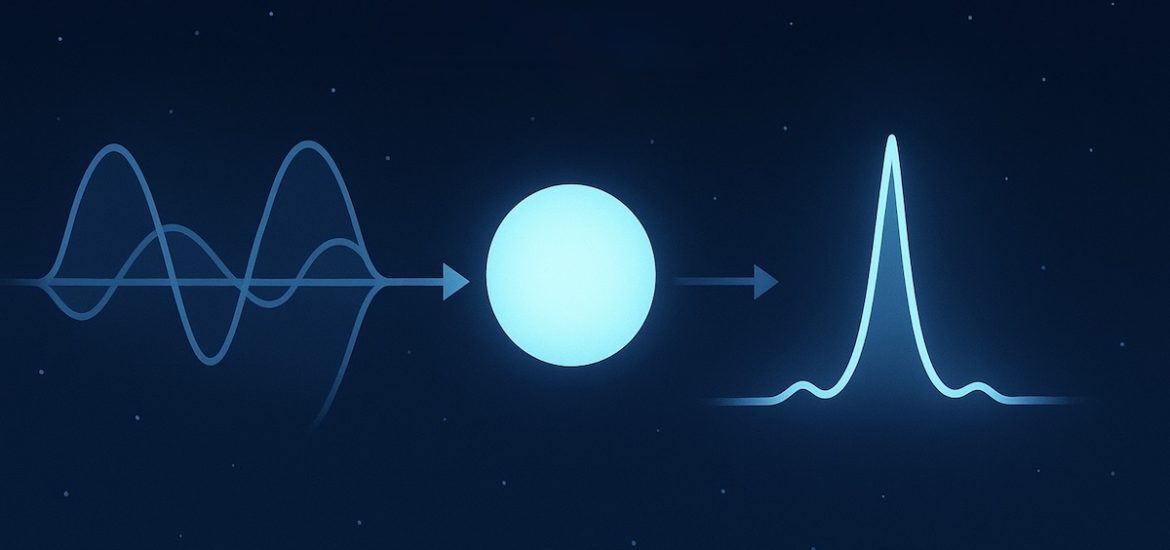

Drei alternative Interpretationen stellen unterschiedliche Antworten auf diese Wahl dar. Sie alle drehen sich um die Frage, was den Kollaps der Quantenwellenfunktionverursacht - denMoment, in dem die "Wahrscheinlichkeitswelle" des potenziellen Ortes und Impulses eines Quantenteilchens in die spezifischen Eigenschaften "kollabiert", die es annimmt, wenn es beobachtet und gemessen wird.

#Nr. 1: Viele Welten - alles bewahren durch die Vervielfältigung von Universen

Die Viele-Welten-Interpretation bietet einen Ausweg: Die Physiker könnten sowohl die Lokalität als auch den Realismus bewahren, indem sie die Annahme aufgeben, dass es nur ein Ergebnis gibt. Becker erklärt, dass bei dieser Sichtweise die Wellenfunktionen niemals kollabieren. Stattdessen finden alle möglichen Messergebnisse in parallelen Zweigen der Realität statt. Dies löst das Bell'sche Dilemma auf, da es kein einziges eindeutiges Ergebnis gibt, das man über den Raum hinweg korrelieren kann. Wenn Sie ein verschränktes Teilchen messen, erhalten Sie nicht nur ein Ergebnis, sondern alle möglichen Ergebnisse. Die scheinbare Nichtlokalität resultiert aus der begrenzten Perspektive des Beobachters: Wir sehen nur einen Zweig der Realität, während wir unzählige andere nicht wahrnehmen.

Becker weist darauf hin, dass Schrödingers Katze bei dieser Interpretation sowohl lebendig als auch tot ist, allerdings in verschiedenen Zweigen der Realität. Das Messproblem verschwindet, weil Messungen keine Entscheidungen erzwingen - sie zeigen lediglich, welchen Zweig der universellen Wellenfunktion wir gerade erleben.

| Viele Welten gehen nach Hollywood Der Film Alles, überall und auf einmal dramatisiert die Idee des sich vervielfältigenden Universums - undstellt sich vor, wie befreiend oder verheerend es sich anfühlen kann, sich dieser multiplen Welten bewusst zu werden. In dem Film entdeckt die Waschsalonbesitzerin Evelyn, dass sie auf Erinnerungen und Fähigkeiten aus alternativen Versionen ihrer selbst im Multiversum zugreifen kann - Versionen, in denen sie ein Filmstar, ein Koch oder sogar ein Wesen mit Hotdog-Fingern wurde. Ihre Tochter Joy, die zu weit in das Bewusstsein des Multiversums vorgedrungen ist, erlebt alle möglichen Versionen von sich selbst gleichzeitig. Diese überwältigende Perspektive führt Joy zu dem Schluss, dass nichts von Bedeutung ist, da jedes mögliche Ergebnis irgendwo eintritt, was sie in die nihilistische Selbstzerstörung treibt. Diese Darstellung von Joy weist Parallelen zum realen Werdegang des Vielwelten-Physikers Hugh Everett III auf. Nachdem er seine Interpretation der Quantenmechanik entwickelt hatte, gab Everett die akademische Wissenschaft auf, wurde ein alkoholabhängiger Rüstungsunternehmer, der an Atomkriegsszenarien arbeitete, und starb mit 51 Jahren, wobei er die Anweisung hinterließ, seine Asche in den Müll zu werfen. Wie Joy schien auch Everett an den Folgen seiner Entdeckung zu zerbrechen. Der Film gibt Evelyn einen anderen Weg vorwärts, als sie lernt, sich mit der Vielfältigkeit ihrer Existenz durch Mitgefühl abzufinden, was einige Kritiker als Anspielung auf die buddhistische Philosophie sehen. Tatsächlich stimmt der Buddhismus mit dem überein, was einige Physiker unter der Interpretation der vielen Welten verstehen: Sie argumentieren, dass sich das Multiversum nicht ständig in neue Universen aufspaltet. Stattdessen existieren alle möglichen Universen bereits in einer "universellen Wellenfunktion". Anstatt mit jedem Schritt, den wir machen, unendlich viele neue Realitäten zu schaffen, waren wir schon immer Teil dieser unendlichen Realität. Dies spiegelt die Vorstellung der Buddhisten wider, dass unser Gefühl, getrennte Individuen zu sein, eine Illusion ist, und wir in Wirklichkeit Teil eines riesigen, miteinander verbundenen Ganzen sind. Der Film legt nahe, dass die Erkenntnis dieser Weite nicht zu Nihilismus führen muss, sondern uns dazu inspirieren kann, uns voll und ganz auf den jeweiligen Zweig der Existenz einzulassen, in dem wir uns gerade befinden. |

#Nr. 2: Pilot-Wellen-Theorie - Nichtlokalität akzeptieren, objektive Realität wiederherstellen

Die Pilot-Wellen-Interpretation verfolgt einen anderen Ansatz: Man akzeptiert Bells Beweis der Nichtlokalität und stellt gleichzeitig die von Einstein angestrebte objektive Realität wieder her. Becker merkt an, dass nach dieser Auffassung Teilchen immer bestimmte Positionen und Eigenschaften haben und dass sie von "Pilotwellen" geleitet werden, die entfernte Teilchen sofort beeinflussen können. Dadurch wird das Messproblem beseitigt, da die Wellenfunktion nicht mehr kollabieren muss. Die Teilchen folgen bestimmten Bahnen, die durch Wellen bestimmt werden, und Messungen zeigen, wo sich die Teilchen befinden. Es gibt kein Geheimnis, wie man zu eindeutigen Ergebnissen kommt: Die in einem Experiment nachgewiesenen Teilchen befanden sich die ganze Zeit über in bestimmten Zuständen; wir wussten nur nicht, in welchen, bis wir sie gemessen haben.

Beim Doppelspaltexperiment zum Beispiel nimmt jedes Elektron einen bestimmten Weg durch den einen oder den anderen Spalt, aber die Pilotwellen gehen durch beide Spalte und erzeugen die Interferenzmuster, die bestimmen, wo die Elektronen auf dem Detektionsschirm landen können. Dies erklärt die wellenartigen Ergebnisse, ohne dass die Teilchen irgendwie gleichzeitig durch mehrere Schlitze laufen müssen. Becker erklärt, dass der Preis dafür explizite Nichtlokalität ist: Pilotwellen, die verschränkte Teilchen verbinden, sorgen für die "spukhafte Fernwirkung", von der Bell bewiesen hat, dass sie unvermeidlich ist. Viele Physiker empfinden dies als störend, aber die Interpretation macht die nichtlokalen Verbindungen zumindest explizit, anstatt sie im Messprozess selbst zu verstecken.

| Unsichtbare Verbindungen über weite Entfernungen Die Pilotwellentheorie mag unglaublich seltsam klingen, aber die Natur zeigt uns bereits, wie unsichtbare Wellen Informationen über weite Entfernungen tragen können. Die Gesänge der Buckelwale, die erstmals vor Ostaustralien aufgezeichnet wurden, tauchen später bei Walpopulationen in Französisch-Polynesien und dann in Ecuador auf und durchqueren weite Teile des Pazifiks. Die Gesänge bewegen sich durch "Klangkanäle" im Ozean, die durch Temperatur- und Druckunterschiede entstehen, die es den Schallwellen ermöglichen, über Tausende von Kilometern auf und ab zu hüpfen, ohne Energie zu verlieren. Wie die "spukhafte Fernwirkung", die verschränkte Teilchen über den Weltraum hinweg miteinander verbindet, transportieren Walgesänge kulturelle Informationen zwischen Walen, die sich vielleicht nie begegnen. Wenn sich Walgesänge mit der Geschwindigkeit der vorgeschlagenen "Pilotwellen", die verschränkte Teilchen verbinden, fortbewegen, könnte ein Walgesang in Australien sofort von Walen in Ecuador gehört werden und ihr Verhalten beeinflussen, so wie sich nichtlokale Quantenteilchen gegenseitig beeinflussen. |

#Nr. 3: Spontaner Einsturz - Ändern Sie die Mathematik

Spontane Kollaps-Theorien verfolgen einen dritten Ansatz: Sie modifizieren die Quantenmechanik, um den Kollaps von Wellenfunktionen zu einem natürlichen physikalischen Prozess zu machen und nicht zu etwas Mysteriösem, das durch Messungen ausgelöst wird. Diese Theorien schlagen vor, dass Wellenfunktionen zufällig von selbst kollabieren, wobei größere Objekte viel häufiger kollabieren als einzelne Teilchen. Becker erklärt, dass dies sowohl die Lokalität als auch die objektive Realität bewahrt, da der Kollaps zufällig und nicht durch nichtlokale Messinteraktionen ausgelöst wird. Einzelne Teilchen könnten Milliarden von Jahren in Überlagerung bleiben, aber makroskopische Objekte, die unzählige Teilchen enthalten, lösen sich fast sofort in definierte Zustände auf, wenn sich zufällige Ereignisse häufen.

Becker zufolge löst dieser Ansatz das Messproblem, indem er die Notwendigkeit spezieller Messverfahren beseitigt - der Kollaps geschieht auf natürliche Weise durch die veränderte Dynamik der Theorie. Schrödingers Katze würde nicht länger als den Bruchteil einer Sekunde in einem Überlagerungszustand "sowohl tot als auch lebendig" verbleiben, da ein zufälliger Zusammenbruch der Wellenfunktion schnell zu einem eindeutigen Ergebnis führen würde.

| Warum die "Reparatur" der Quantenmechanik durch Hinzufügen von Zufälligkeit nicht funktionieren könnte Wie Becker erklärt, machen Theorien des spontanen Kollapses den Kollaps der Wellenfunktion zu einem natürlichen Prozess, aber Experimente haben diesen Theorien einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Problem ist, dass, wenn der spontane Kollaps wirklich stattfindet, der zufällige Kollapsprozess dazu führen sollte, dass geladene Teilchen ständig herumzappeln und nachweisbare Röntgenstrahlung aussenden. Doch hochempfindliche Detektoren in unterirdischen Laboratorien, die für die Neutrino-Forschung entwickelt wurden, haben keine Beweise dafür gefunden. Die Ironie besteht darin, dass diese Theorien entwickelt wurden, um die seltsamen Aspekte der Quantenmechanik zu beseitigen, aber sie tun dies, indem sie den grundlegenden Gesetzen des Universums eine fundamentale Zufälligkeit hinzufügen, was zeigt, dass manchmal die "sauberste" theoretische Lösung mehr Probleme schafft als sie löst. |

Übung: Was ist in der Quantenphysik real?

Becker erklärt, dass die Quantenmechanik das Verhalten mikroskopischer Teilchen sehr gut vorhersagen kann, aber sie scheint eine unmögliche Realität zu beschreiben, in der Teilchen in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren. Dies zwingt uns dazu, zwischen grundlegend unterschiedlichen Ansichten über das, was existiert und wie die Wissenschaft die Welt verstehen sollte, zu wählen. Die wichtigsten Ansätze bieten radikal unterschiedliche Bilder der Realität:

Viele Welten: Jedes mögliche Ergebnis tritt tatsächlich ein, nur in verschiedenen Paralleluniversen, die wir nicht sehen können.

Pilotwellentheorie: Teilchen haben immer einen bestimmten Ort, aber unsichtbare "Pilotwellen" leiten sie und verbinden entfernte Teilchen sofort.

Spontaner Kollaps: Wellenfunktionen "wählen" nach dem Zufallsprinzip bestimmte Ergebnisse aus, wobei große Objekte viel schneller wählen als winzige Teilchen.

- Welcher Ansatz zur Quantenrealität erscheint Ihnen am sinnvollsten? Was macht ihn attraktiver als die Alternativen?

- Die von Ihnen gewählte Interpretation setzt voraus, dass Sie etwas Seltsames in der Welt akzeptieren - parallele Universen, unsichtbare Verbindungen, die schneller sind als das Licht, oder fundamentale Zufälligkeit. Was davon erscheint Ihnen am wenigsten beunruhigend, und warum?

Mehr erfahren

Wenn Sie mehr über die allgemeineren Fragen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Quantenwellenfunktion erfahren möchten, lesen Sie den Leitfaden von Shortform zu Was ist real? von Adam Becker.