Die Quantenmechanik gibt uns ein seltsames Rätsel auf: Teilchen scheinen unterschiedlichen Regeln zu folgen, je nachdem, ob wir sie beobachten oder nicht. Als der Physiker Niels Bohr sich mit diesem "Messproblem" auseinandersetzte, war seine Antwort radikal - er argumentierte, dass Teilchen einfach keine Eigenschaften haben, bis wir sie messen.

Diese Sichtweise hat die Physik umgestaltet, aber nicht unbedingt, weil sie die überzeugendste Lösung war. Wie Adam Becker in What Is Real? erklärt, veranlasste eine Kombination aus historischen Ereignissen und beruflichem Druck die Physiker dazu, die quantenmechanische Interpretation von Niels Bohr zu akzeptieren und alternative Perspektiven zum Schweigen zu bringen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie dieser Ansatz funktionierte und warum er zur vorherrschenden Sichtweise in der Quantenmechanik wurde.

Inhaltsübersicht

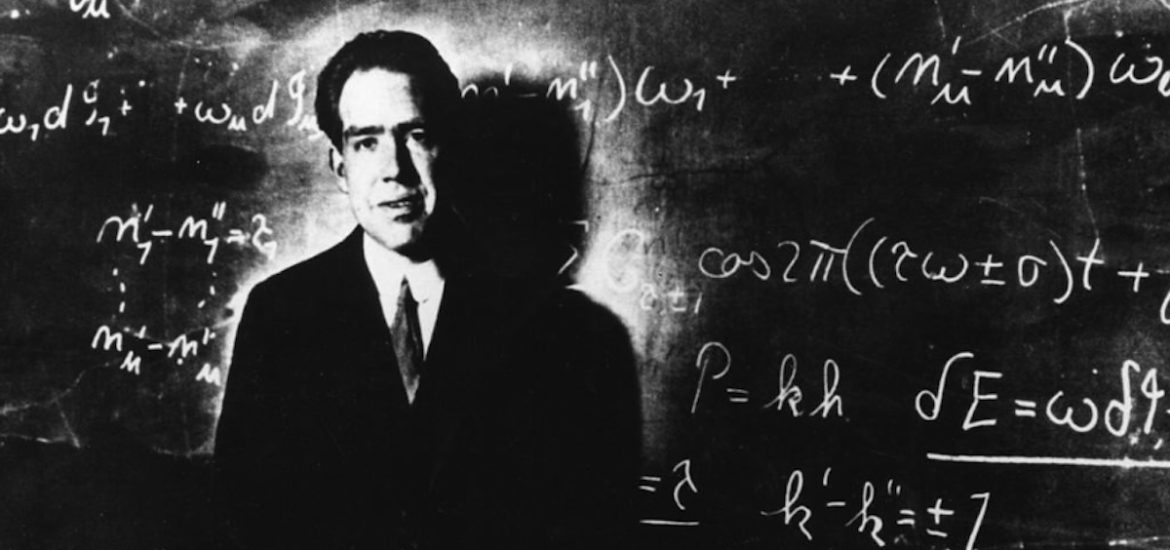

Niels Bohr über Quantenmechanik

In seinem Buch Was ist real?beschreibt Adam Becker das "Messproblem" in der Quantenmechanik - das Rätsel, dass Teilchen anscheinend unterschiedlichen physikalischen Gesetzen folgen, je nachdem, ob sie beobachtet werden oder nicht. Dies wirft die Frage auf, wann und wie der Übergang zwischen diesen Regelsätzen erfolgt. Ein Physiker, der diese Frage beantwortete, war Niels Bohr. Er war der Ansicht, dass die Quantenmechanik voraussetzt, dass Teilchen keine Eigenschaften haben, solange sie nicht gemessen werden, wodurch Fragen über die nicht gemessene Realität sinnlos werden.

Bohrs Antwort darauf war die Aufgabe des Ziels, die Physik zur Beschreibung der objektiven Realität zu machen. Wie Becker erklärt, besagt Bohrs Komplementaritätsprinzip, dass bestimmte Eigenschaftspaare nicht gleichzeitig beobachtet werden können und dass die Physiker sowohl Wellen- als auch Teilchenbeschreibungen benötigen, um die Welt vollständig zu erklären: Verschiedene Experimente würden zeigen, dass Licht und Materie beide "komplementäre" Aspekte haben, die aber nie gleichzeitig zutreffen. Außerdem argumentierte Bohr, dass Teilchen keine eindeutigen, von der Messung unabhängigen Eigenschaften haben , so dass die Frage, wo sie sind oder was sie tun, wenn niemand sie misst, sinnlos ist. Zusammengefasst kam er zu dem Schluss, dass Quantenphänomene nicht unabhängig voneinander real sind.

(Kurzer Hinweis: Bohrs Interpretation bedeutet, dass jedes Objekt im Universum sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften hat. Wenn das so ist, dann hat sogar ein Mensch eine messbare Wellenlänge, auch wenn sie zu winzig ist, um sie zu erkennen, und Teilchen haben Wellenlängen und erzeugen Interferenzmuster wie Lichtwellen. Aber was bewirkt eigentlich, dass sich dieses Wellenverhalten in den Experimenten der Physiker zeigt? Bohrs Antwort lautet, dass es keine physikalische Ursache für das Wellenverhalten gibt: Was sich bewegt, ist eher eine Wahrscheinlichkeit als eine physikalische Realität. Beim Doppelspaltexperiment beispielsweise befindet sich das Elektron in einer Welle der Ungewissheit, die alle möglichen Orte repräsentiert, an denen es sich befinden könnte, und diese Wahrscheinlichkeitswelle interferiert mit sich selbst, bis das Elektron "entscheidet", wo es landet.)

Becker weist darauf hin, dass Bohrs Interpretation eine Kluft im antirealistischen Weltbild schuf: Es gab einen klassischen Bereich mit realen Messgeräten und konkreten Versuchsergebnissen und einen Quantenbereich, der nur als mathematischer Formalismus und nicht als unabhängige Realität existierte. Bohr wies Fragen darüber zurück, was in Abwesenheit von Beobachtung geschieht, und argumentierte, dass sich die Physik auf experimentelle Ergebnisse konzentrieren und nicht über das Unbeobachtbare spekulieren sollte. So konnten die Physiker die Quantenmechanik nutzen, ohne sich mit ihren Interpretationsrätseln auseinanderzusetzen. Anstatt zu fragen, was die Mathematik über die Realität aussagt, konnten sie sie einfach zur Vorhersage von Versuchsergebnissen verwenden und philosophische Fragen beiseite lassen.

(Kurzer Hinweis: Die Physikerin Katie Mack, Autorin von Das Ende von allem (aus astrophysikalischer Sicht)erklärt, dass die Physik immer nur mathematische Modelle geschaffen hat, um Beobachtungen genau vorherzusagen; sie enthüllt nicht unbedingt die Wahrheit über die Realität. Die Newtonschen Gleichungen sagen zum Beispiel Planetenbewegungen voraus, aber sie sagen uns nicht, was die Schwerkraft wirklich ist - sie ermöglichen lediglich Berechnungen. Die Konzentration auf das, was funktioniert, und nicht auf das, was es bedeutet, wie es Bohr tat, hat die Physik vorangebracht und zu Fortschritten in der abstrakten Mathematik inspiriert. Mack argumentiert, dass die Abstraktion "der ganze Sinn" der Physik ist: Modelle zu schaffen, die erklären, was wir beobachten, unabhängig davon, ob sie das Universum beschreiben, wie es wirklich ist).

Warum sich Bohrs Anti-Realismus durchsetzte

Während Bohr und andere Realitätsverweigerer argumentierten, dass Teilchen erst dann Eigenschaften haben, wenn sie gemessen werden (womit jegliche Bedeutung der ungemessenen Realität wegfällt), hatten andere Wissenschaftler andere Antworten auf das Messproblem. Werner Heisenberg (ebenfalls ein Anti-Realist) vertrat die Ansicht, dass Teilchen als "Potentialitäten" existieren, die durch eine Messung tatsächlich werden. Albert Einstein und die Realisten glaubten, dass die Quantenmechanik unvollständig sei und dass die Teilchen bestimmte Eigenschaften besitzen, die die Theorie nicht erfasst.

Becker vertritt die Ansicht, dass das Messproblem eine Debatte hätte auslösen müssen, die nicht aufhörte, bis Antworten gefunden wurden. Stattdessen akzeptierten die Physiker Bohrs Anti-Realismus - nicht, weil er eine überzeugende Lösung für die Probleme der Quantenmechanik bot, sondern weil das Weltgeschehen und institutionelle Kräfte die Suche nach Antworten beruflich gefährlich machten. Die Lehrbuchgeschichte besagt, dass sich die Physiker auf der Solvay-Konferenz 1927 auf eine neue Interpretation der Quantenmechanik einigten. Becker behauptet jedoch, dass diese Geschichte falsch ist. Die Debatte ergab keine einheitliche Position unter Bohrs Anhängern, sondern nur eine Allianz der Gegner von Einsteins Realismus. Erst Jahrzehnte später wurde diese Sammlung antirealistischer Ansichten als "Kopenhagener Interpretation" bezeichnet.

Es gab zwei weitere Gründe, warum sich der Anti-Realismus durchsetzte. Erstens entwickelte sich die Physik von einer philosophischen Disziplin zu einem massiven militärischen Unternehmen. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiteten Tausende von Physikern am Manhattan-Projekt, dem Programm der USA zum Bau von Atombomben. Nach dem Krieg flossen weiterhin militärische Mittel in die Physik, um Waffen, Radarsysteme und andere Technologien zu entwickeln. Das bedeutete, dass die Physiker ihre Zeit mit praktischen Berechnungen verbrachten, anstatt die theoretischen Rätsel zu lösen, über die die Generation von Einstein und Bohr debattierte.

Zweitens sahen sich Physiker, die versuchten, realistische Alternativen zur Kopenhagener Deutung zu entwickeln, der Zerstörung ihrer Karriere ausgesetzt. Becker berichtet, dass diejenigen, die tragfähige Interpretationen vorschlugen, ohne ernsthaftes wissenschaftliches Engagement entlassen wurden und oft ihre Chancen auf eine akademische Anstellung verloren, weil sie sich nicht "an die Linie hielten". In den 1960er Jahren hatte die Physikgemeinschaft aufgehört, schwierige Fragen über die Bedeutung der Quantenmechanik zu stellen, und betrachtete diesen Verzicht auf eine grundlegende Untersuchung eher als wissenschaftliche Reife denn als intellektuelles Versagen.

Übung: Über das Geschehene nachdenken

Becker argumentiert, dass sich Bohrs Interpretation durch Politik und institutionellen Druck durchsetzte, nicht durch logische Überlegenheit. Stellt sich für Sie die Frage, wie die wissenschaftliche "Wahrheit" ermittelt wird, oder glauben Sie, dass sich gute Ideen letztendlich durchsetzen, unabhängig davon, wie sie sich zunächst durchsetzen?

Mehr erfahren

Um die Beiträge und Perspektiven von Niels Bohr zur Quantenmechanik in ihrem breiteren Kontext besser zu verstehen, werfen Sie einen Blick auf den Shortform-Leitfaden zu seinem Buch Was ist real? von Adam Becker.