Die Quantenmechanik hat die Wissenschaftler jahrzehntelang verblüfft. Eine ihrer seltsamsten Vorhersagen? Teilchen können sich über große Entfernungen hinweg sofort gegenseitig beeinflussen - was Einstein berühmt als "spukhafte Fernwirkung" bezeichnete. Im Jahr 1964 bewies der Physiker John Bell, dass diese merkwürdigen Vorhersagen wahr sind.

Bells bahnbrechende Arbeit, die in Adam Beckers What Is Real? erläutert wird, verwandelte abstrakte philosophische Debatten in überprüfbare Experimente. Die Ergebnisse schockierten die Welt der Physik und bestätigten, dass die Realität auf viel seltsamere Weise funktioniert, als wir es uns vorgestellt hatten. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Bells Theorem unser Verständnis des Universums verändert hat.

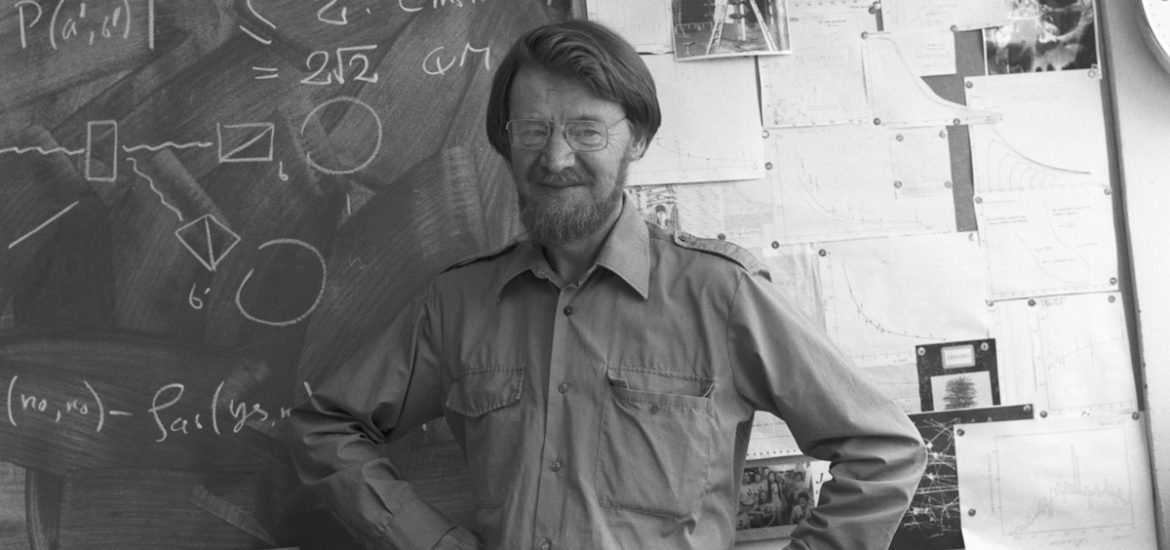

Bildnachweis: CERN via Wikimedia Commons (Lizenz). Bildausschnitt.

Inhaltsübersicht

Was ist das Bellsche Theorem?

Das Bellsche Theorem zeigt, dass, wenn die Quantenmechanik korrekt ist (und das ist sie laut Experimenten), die Realität grundsätzlich nichtlokal ist - oder zumindest nicht von einem verborgenen klassischen Mechanismus gesteuert wird. In seinem Buch Was ist wirklich?erklärt der Astrophysiker Adam Becker das Bellsche Theorem im Kontext einer breiteren Debatte innerhalb der Quantenmechanik.

Der Hintergrund des Theorems

Becker gibt uns ein grundlegendes Rätsel auf: Während die Quantenmechanik beschreibt, dass Teilchen in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren und sich über Entfernungen hinweg gegenseitig beeinflussen, beobachten wir diese seltsamen Verhaltensweisen im Alltag nicht. Wenn Wissenschaftler versuchen, Quantensysteme zu messen, verschwinden die Quanteneigenschaften.

Seit den 1920er Jahren haben Physiker darüber diskutiert, wo und warum die Regeln vom Quanten- zum klassischen Verhalten übergehen. Becker zufolge vermieden die meisten Physiker eine direkte Lösung dieses Problems, indem sie die "Kopenhagener Deutung" annahmen, die besagt, dass nichts bestimmte Eigenschaften hat, solange es nicht beobachtet wird, und dass die objektive Realität nur durch Beobachtung existiert. Dies erklärt, warum wir im täglichen Leben keine Quantenphänomene beobachten können.

Becker behauptet jedoch, dass sich die Kopenhagener Deutung durchgesetzt hat, und zwar nicht durch eine strenge wissenschaftliche Debatte, sondern weil alternative Erklärungen durch politische und philosophische Einflüsse verdrängt wurden, anstatt sie fair zu bewerten.

Trotz jahrzehntelanger institutioneller Anfeindungen erwies es sich als unmöglich, die grundlegenden Fragen nach dem Sinn der Quantenmechanik zu klären. Becker erklärt, dass experimentelle Durchbrüche und theoretische Innovationen die Grundlagenforschung allmählich rehabilitierten - und offenbarten, dass dieselben Fragen, die Einstein und Schrödinger beschäftigten, ungelöst blieben, was zu anhaltenden Spannungen über den letztendlichen Zweck der Wissenschaft und die Natur der Realität selbst führte.

Wie das Bellsche Theorem die Philosophie in ein Experiment verwandelt

Die Rückkehr zu diesen grundlegenden Fragen begann 1964 mit John Bell, der einem mathematischen Argument skeptisch gegenüberstand, das angeblich bewiesen hatte, dass die Kopenhagener Deutung der einzig mögliche Ansatz für die Quantenmechanik sei. Bei diesem Argument handelte es sich um den "Unmöglichkeitsbeweis" von John von Neumann aus dem Jahr 1932, der zu zeigen behauptete, dass keine Theorie mit "verborgenen Variablen", bei der die Teilchen vor der Messung bestimmte Eigenschaften haben, die Vorhersagen der Quantenmechanik reproduzieren kann. Wie Becker anmerkt, schien dies zu beweisen, dass realistische Positionen wie die von Einstein mathematisch unmöglich waren: Wenn Teilchen vor der Messung keine bestimmten Eigenschaften haben können, dann können nur anti-realistische Interpretationen wie die Kopenhagener Theorie richtig sein.

Doch Bell entdeckte, dass von Neumanns Beweis fehlerhaft war. Bell überdachte daraufhin Einsteins Gedankenexperiment und wandelte seine philosophischen Bedenken in mathematische Tests um. Bell kam zu dem Schluss, dass, wenn Teilchen vor der Messung bestimmte Eigenschaften haben, Messungen an verschränkten Teilchen bestimmten mathematischen Beschränkungen gehorchen sollten, wie stark die Ergebnisse korreliert sein dürfen, die als "Bellsche Ungleichungen" bekannt wurden. Die Quantenmechanik sagt voraus, dass verschränkte Teilchen diese Grenzen verletzen werden. Dies gab den Physikern einen entscheidenden Test, und Experimente in den Jahren 1972 und 1982 bewiesen, dass Teilchen die Bellschen Ungleichungen verletzen. Das bedeutete, dass Einstein mit der Annahme, dass die "spukhafte Fernwirkung" real ist, Recht hatte - aber nicht damit, dass die Quantenmechanik unvollständig ist. Der Theorie fehlte es nicht an Informationen; die Realität war tatsächlich nichtlokal.

| Warum Bell dachte, dass Einstein zu Recht besorgt war Jahrzehntelang haben Physiker Einsteins Bedenken bezüglich der Quantenmechanik mit dem Hinweis auf von Neumanns Beweis abgetan. Doch der Beweis enthielt einen fatalen Fehler: Er ging davon aus, dass sich verborgene Variablen gemäß einer "Linearitäts"-Regel verhalten müssen, die mathematisch vernünftig klingt, aber physikalisch keinen Sinn ergibt. Konkret verlangte von Neumann, dass man, wenn man zwei Quanteneigenschaften A und B einzeln messen kann, auch in der Lage sein sollte, ihre mathematische Kombination (A + B) zu messen. Aber in der Quantenmechanik können viele Eigenschaften nicht gleichzeitig gemessen werden, so dass die Forderung, dass ihre Kombination messbar sein muss, physikalisch sinnlos ist. Die Experimente, die bewiesen, dass Teilchen die Bell'schen Ungleichungen verletzen, zeigten, dass Teilchen eine Form von objektiver Realität haben - was den Realismus unterstützt - und bestätigten gleichzeitig, dass "spukhafte Fernwirkung" wirklich existiert. Dies bestätigte Einsteins Bedenken hinsichtlich der beunruhigenden nichtlokalen Implikationen der Quantenmechanik: Lokalität ist für unser räumliches Verständnis der Welt von grundlegender Bedeutung - sie ermöglicht es uns, verschiedene Orte zu identifizieren und sie als unabhängig zu behandeln. Einstein befürchtete, dass die Aufgabe der Lokalität die Aufgabe unseres Rahmens für das Verständnis von Ursache und Wirkung bedeuten würde. Das Bellsche Theorem bewies, dass die Realität wirklich so seltsam ist, wie Einstein befürchtet hatte, und bestätigte seine Intuition, dass eine solche Seltsamkeit eher ernsthafte Besorgnis als beiläufige Akzeptanz verdiente. |

Becker erklärt, dass das Bellsche Theorem die Physiker vor die Wahl stellte: Aufgabe des Lokalitätsprinzips (und Akzeptanz der Idee sofortiger Verbindungen im Raum), Aufgabe des Realismus (und Akzeptanz, dass Eigenschaften vor der Messung nicht existieren) oder Aufgabe der Idee, dass die Quantenmechanik vollständig ist. Drei alternative Interpretationen stellen unterschiedliche Antworten auf diese Wahl dar. Sie alle drehen sich um die Frage, was den Kollaps der Wellenfunktionverursacht - denMoment, in dem die "Wahrscheinlichkeitswelle" des potenziellen Ortes und Impulses eines Quantenteilchens in die spezifischen Eigenschaften "kollabiert", die es annimmt, wenn es beobachtet und gemessen wird.

Vertiefen Sie sich in die Fragen rund um das Bellsche Theorem

Becker positioniert Bells Arbeit effektiv als Teil der laufenden Debatte in der Quantenmechanik. Um mehr über den breiteren Kontext des Theorems zu erfahren, lesen Sie den vollständigen Leitfaden von Shortform zu Beckers Buch Was ist real?